みなさん、こんにちは。

受験Dr.社会科担当の松田吉郎と申します。

中学受験塾では2月から新学年の授業が始まり、4月は正式に新学年に進級する時期。

この時期は新出分野が多く、中学受験社会科の学習において多くの転機が訪れます。

知っていることや想像しやすい内容ならがんばろうと思えるけれど、新しい知識や難しいことを目の前にすると気持ちが後ろ向きになって逃げ出したくなってしまう気持ち、私も本当によくわかります。

(お子さんも同じような気持ちなんですよね。)

今回は『学年の扉』と題して、この時期の社会科にありがちなつまずきのポイントを紹介いたします。

この記事が、モチベーションが上がっていないように見えるお子さんへの声かけ・学習サポートのヒントになればとてもうれしく思います。

扉① 地名をおぼえるのがイヤだ

時期:3~5年生の春ごろ

理由:地名をたくさんおぼえなければいけない、つまらない

△あまり効果的でない声かけ

「とにかく何度も解きなおしなさい。何度も書いておぼえなさい。」

〇おすすめの声かけ

「地図を開いて、周りの地名と一緒にチェックしよう。新しく学んだことは地図帳やノートにメモをしておいてね。」

新しい知識を得たら「地図を開いて書き込む」という単純な習慣づけのほうが知識を関連付けやすいようで、関連づいた知識は他の学習をきっかけに思い出す機会が増えて記憶に残りやすくなるんです。解くために必要な知識を確認してから、解きなおしや反復をしたほうがずっと効果的ですよ。

≪実践例≫信濃川を地図帳でチェックをしてみよう!

1、「信濃川は野辺山原・長野盆地・越後平野を流れている」と学んだら…

2、「野辺山原の高冷地農業、長野盆地の果樹栽培、越後平野の米作」と関連付けて…

3、またある時に、長野盆地をチェック!→「信濃川、野辺山原、越後平野…」

4、またある時に、越後平野もチェック!→「信濃川、野辺山原、長野盆地…」

このように、1つの地名から関連する地域へと学習を広げる習慣をつけると、

知識を思い出す機会をつくることができ、より定着しやすくなりますよ。

扉② 歴史の偏差値が伸び悩む

時期:5年生の春~夏ごろ

理由:初めて耳にすることばかりで、昔のことのイメージを持ちづらい

△あまり効果的でない声かけ

「今まで(地理)と同じように発展・応用問題まで全部解きなさい。」

〇おすすめの声かけ

「地理と違って初めて扱う知識も多いはずだから、めげずにもう一度基礎知識を確認してみよう。」

大河ドラマが大好き、図書室の歴史本を読破している、など、初めて歴史学習に触れる時期はどうしても歴史好きな子どもに有利であり、それがそのまま偏差値の差になることもあります。

でも安心してください!歴史分野は6年生になってからも繰り返し学習していくので、今はめげずに焦らず、地道に向き合う習慣をつけられれば、その差は必ず埋められますよ。

≪実践例≫藤原道長を資料集でチェックしてみよう!

1、時代を確認:平安時代(1016年に摂政になる)

2、関連事項を確認:摂関政治、「この世をば~」の望月の歌、息子の藤原頼通…

3、資料集にチェックや書き込み:次回はスムーズに見つけられるようにしておきましょう

知識チェックのコツは、資料を開くこと。

そして時代や年号を確認し、関連する人物やできごとまでチェックしたら、それらをつなぐために作文してみるところまで目指しましょう。

例:『藤原道長は平安時代に息子の頼通とともに摂関政治の全盛期を築いた人物です。』

扉③ 公民は意味がわからない

時期:6年生の春~夏ごろ

理由:難しい言葉ばかりで読むだけで疲れる

△あまり効果的でない声かけ

「そういうものだから、とにかくがんばって暗記しなさい。」

〇おすすめの声かけ

「言葉の意味だけでなく、その背景知識も大事だから、先生に聞いてみよう。」

「そういう仕組み・制度になっている理由・背景・目的を考えて、調べたり大人と会話したりしてみよう。」

小学校の学習カリキュラムでは公民は夏以降に始まる場合も多く、多くのお子さんにとって初めて学ぶ内容です。中学受験塾では6年生に入ってから夏ごろまでの短期間で一通り学ぶので、かなりハイペースに感じるでしょう。これまで以上に、「わからないまま放置しない」という姿勢が大切になります。

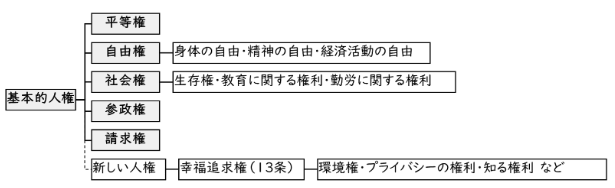

≪実践例≫基本的人権をチェック!

1、用語自体の意味を確認する → 永久の権利(憲法11条)

2、テキストや関連条文を音読してみる。

3、図や表で関連性をつかむ

学習サポートのポイント

1、学習の指示はできるだけシンプルにしましょう。

2、「解きっぱなしでおしまい」の状態をつくらないようにしましょう。

3、新しくおぼえた知識は、学習時に必ず見る資料集やノートにメモしておきましょう。

4、できるようになったことがあればしっかり認め、お子さんの自己肯定感を高める環境づくりを心がけましょう。

お子さんと一緒にうまく『学年の扉』を開いて、次のステージに進んでいきましょう!

お読みいただきありがとうございました。