「日日是学日!」(⇒ 日々、これ学び!)」

受験Dr.の松西です。

4月も半ばのこの時節、みなさまにお伝えしたいのは「第一志望校の設定はお早めに」ということです。

もちろん、偏差値の推移によって今後、変更があるとしても「その学校を目指して作戦を組み立てる」

ことが大切です。併願校選びには校風・地理的要因・附属校か進学校か、自由型か管理型かなど、様々な

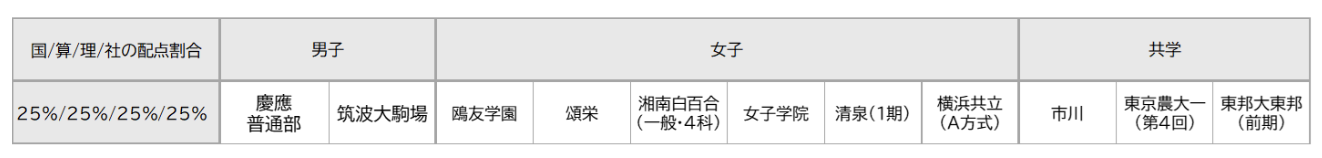

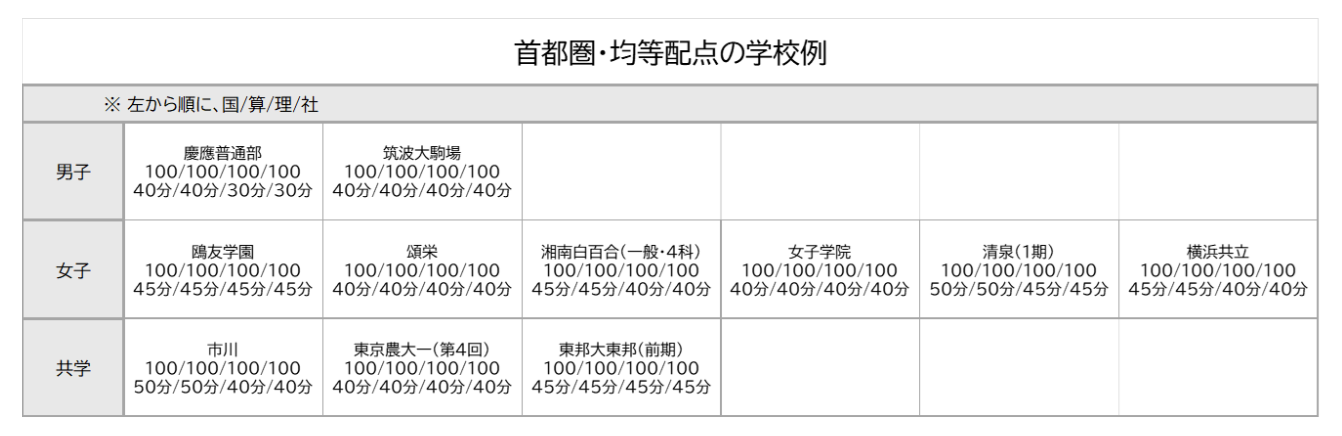

項目がありますが、今回は「配点」の観点から見てまいります。「第一志望と考える学校」が次にあげる表の中にあったなら…

表の左端にも表記がありますが、すべて「四科均等配点」の学校です。そこから作戦を組むとしたら、

まずは「塾の模試の配点(算国150/理社100の傾斜)に比べて、理社のウェイトが高い」点に着目。

あくまで点数だけをみた話であって、個別事情を踏まえると学校ごとに話は変わってくるでしょうが、

表にない学校を含め「四科均等配点」の学校を受ける場合、理社の学習はしっかりと練っておいた方がいい。こういったことを4月のこの時期にお伝えするのが今回のブログ内容です。

実例を挙げてお話します。今回は「鴎友学園」(鴎の正しい字画は学校HPでご確認ください)。

選んだ理由は「入試後、かなり早い時期に詳細な入試結果データが公表される」からです。

2025年の結果をみてまいります。学校HPより資料を参照・印刷するなどご準備願います。

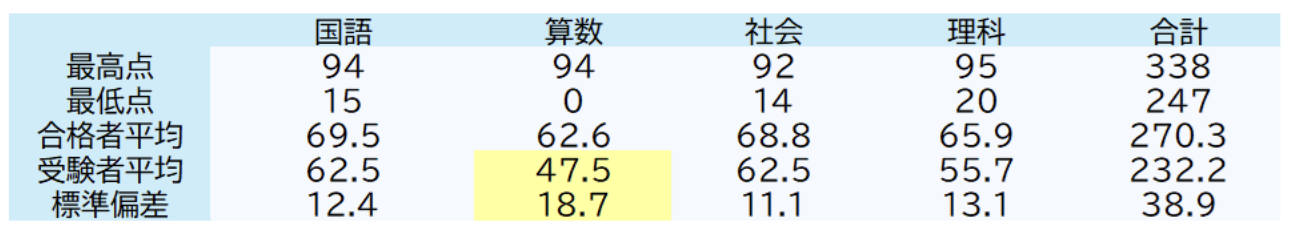

第一回入試の結果だけは簡単に表にまとめてみました。「標準偏差」が記載される学校はあまり見かけませんので、ここに着目します(算数のみ色を変えているのは、後で触れるからです)。

みなさんが大変な関心を寄せる「偏差値」、その値を導くために必要なのが標準偏差で、個々の数字の

散らばり具合を示す指標です。テストの場合は小さければ「平均に近い点数を取った生徒が多かった」、

大きければその逆になります。この標準偏差は「テストの個々の成績結果」から算出されるので、

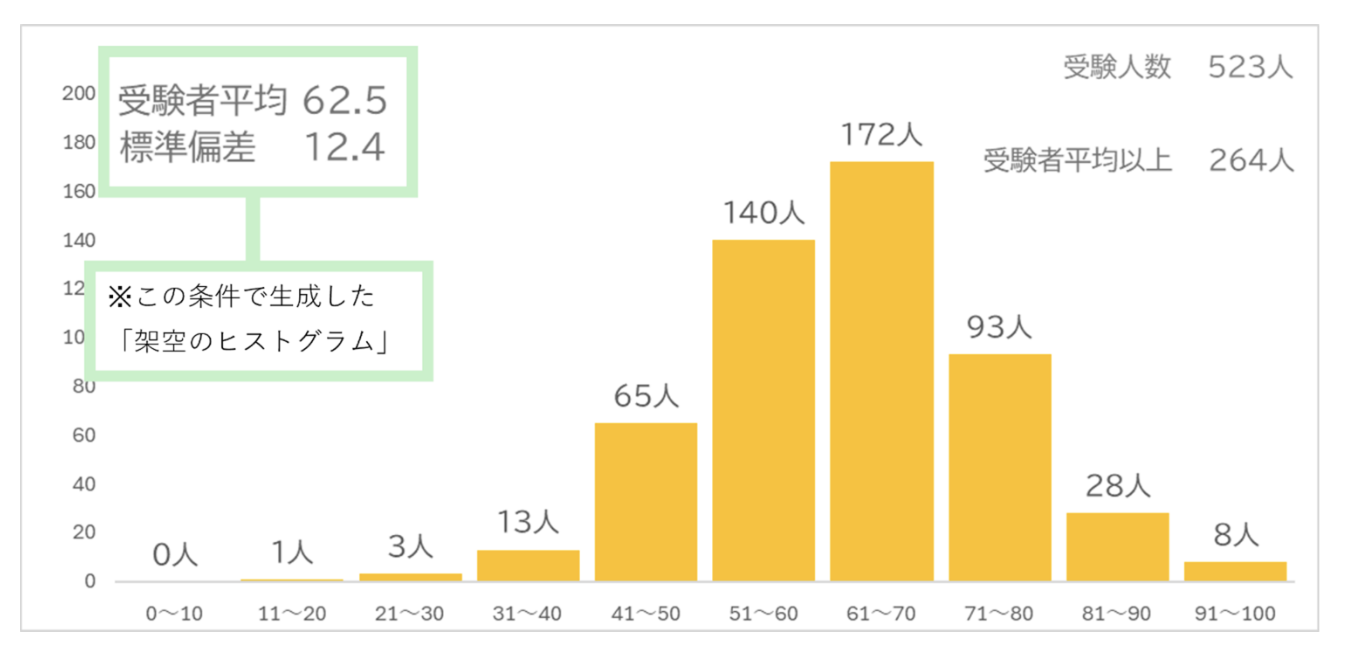

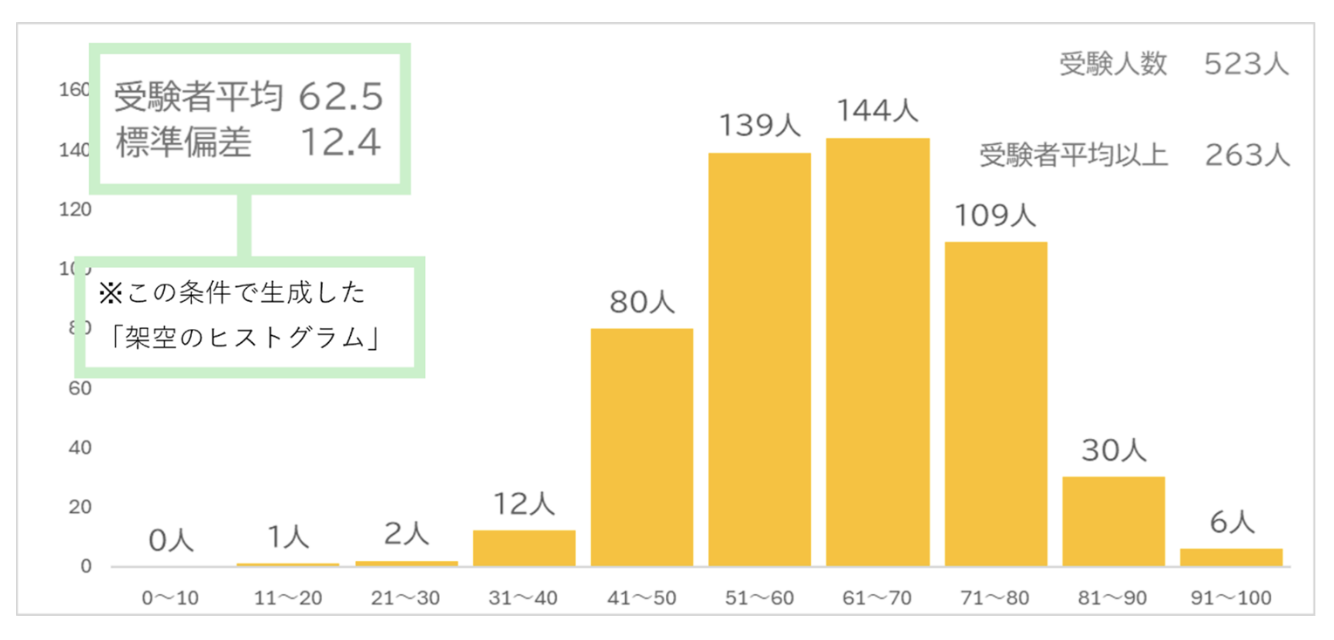

「受験人数」「平均点」「標準偏差」が分かれば、逆に「テストの個々の成績結果の例」を再現することもできます。例えば上の表の「国語の結果」に近い「入試結果のヒストグラム」は次のようになります。

あくまでエクセル上で生成したものであって、実際の入試結果ではありません。私のPC上ではボタンをクリックするたびに少しずつ数字が変化します。もっとたくさんの数をチェックしていますが、ブログ上では2例をご紹介します。「受験平均62.5点」「標準偏差12.4」の条件にあうヒストグラムは正規分布にしたがって作成する限りはこれと似た形になります(最高点・最低点も反映しています)。

鴎友にかぎっては過去三年とも「国・理・社の標準偏差が似通っており、もちろん配点も同じ」です。

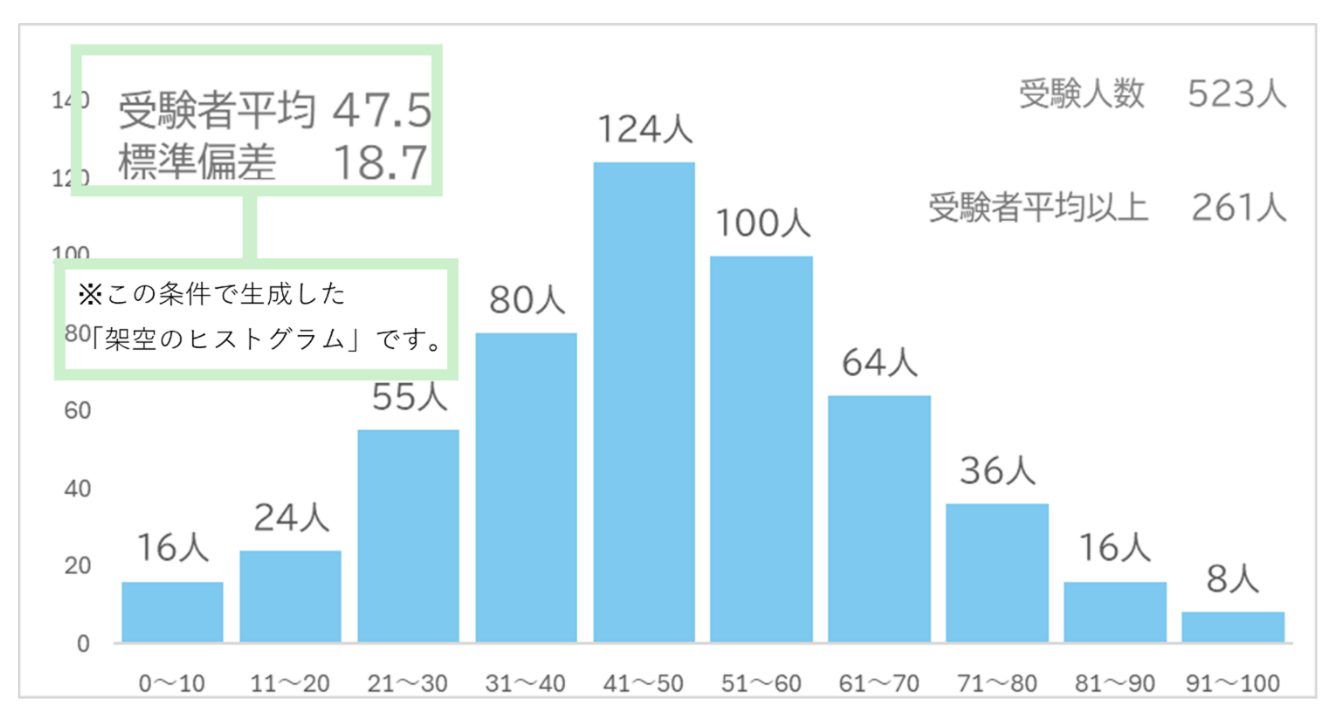

異なるのは算数。それでは他の三科目と比較して「受験平均47.5点(低い)」「標準偏差18.7(やや大きい)」となるヒストグラムをご覧ください。

先ほどの三科目に比べ「やや、すそ野の広い山」のような形になります。

(くどいようですが架空のグラフです。私のPC上ではクリックするたびに変動します)。

「標準偏差の違い」をヒストグラムとして視覚で見ると分かりやすく感じますね。そして

「算数はやっぱり差が出やすいね」という結果になったと思います。ただし今回の対象は

「均等配点の学校」です。つまりどの教科も、最高でも100点までしか取れません。

ここで注目していただきたいのが「合格最低点」ですね。公表されている学校も多いので

ぜひ関心を持って見ていただきたいところです。今回は鴎友学園を例にとっていますので、

2025年第一回の資料で見ますと合格最低点は247点。仮に算数以外の科目で合格者平均を

取れていた場合、合計は204.2になります。そうなった場合、算数で必要な得点は…。

実は受験者平均点の47.5を取れていれば、最低点を超える計算になります。もっとも、その受験者平均を取るのが難しかったり、ましてや他の三科目で「合格者平均点を取る」というのが並々ならぬ努力を要したりするので、これは机上の空論にすぎません。ですが、考えようによっては「他教科で穴をカバーしやすい」のが均等配点の学校と言えそうです。

算数はもちろん大切ですが、四科目のバランスで成長過程にある受験生の力を見よう、という学校側の

思想が、均等配点型入試の背景にあるのだと思います。

とくに「積み重ねが大切な理・社」のウェイトは大きい。しかも「設問数の多さ」もポイントになります。

鴎友を例にとると、様々な難度の設問を30問ほど用意してくれているので、「読みが外れた」という

ケースは「算国に比べれば」少ないことでしょう。

その意味で最もばらつきが大きいのは算数です。なんせ設問数が10問程度と少ない。

(ただし、鴎友の場合は設問によっては部分点ありです)

いかに得点を稼ぐか、得意or不得意な自分を把握したうえで戦略を練る必要が大いにあります。

「落としてはならないタイプの設問をしっかり得点する」重要性が、重みをもって実感できますね。

ところで私の担当教科は国語です。「でも、鴎友は国語だって記述ばかりで設問数が少ないじゃないか」と突っ込まれそう。2025年第一回は、漢字5問で記述が7問でした。

しかし「平均点」を見れば、「部分点で加点してくれる範囲がやや広い」のではないか、と推察できます。したがって、シビアな言い方をすると「記述がわからないから空欄でテストを終えた」という習慣があるなら、今すぐに改めるべき悪癖です。制限時間もシビアですし、国語は2月1日しょっぱなの教科です。

もし「あぁ時間がなくて空欄で終わっちゃった」が1つでもあれば、その後の教科への影響は甚大です。

国語が穴になっている場合は「記述オンリーで、中には100字を超える記述解答の作成が必要な設問もある出題形式」には対策が必要です。

余談にはなりますが、鴎友学園のHPでは「標準偏差」が公開されている以外に過去問や学校解答、さらには秘中の秘(?)である「小問の配点」まで閲覧できます。まるでガラス張りの工房のように「中で何をしているのか」が一目でわかる入試になっていまして、このオープンさに指導の自信がうかがえます。実績を伸ばしている秘訣の一端と言えるかもしれません。

そろそろまとめます。均等配点の場合の戦い方を、鴎友学園を例にお伝えしました。理社のウェイトが相対的に大きい、多少は穴になる教科があっても比較的カバーしやすい、といったところですね(あくまで一般論です。本命校については、入試結果を少なくとも5年分以上調べて、傾向をつかむことをおすすめします)。

学校によって理科も社会も特色・難度がそれぞれですから、積み上げ教科だとしても「どんな努力を積み上げるか」が大事になってくるかと思います。特に夏は勝負になりそう。

算数・国語の配点ウェイトは相対的に下がりますが、ずらりと並んだ学校名を見るに、対策なしに突撃するのはやはり心もとないですね。これらの学校を第一志望に据えるのであれば、校風や地理的な条件以外にも、入試の内容にもぜひ関心を持っていただければ、と思います。塾のテストも大事ですが、やがては

塾のテストから過去問対策優先に切り替わる時期が来ます。そのときになって「こういう問題傾向だったのか…知らなかった」「配点的に、理社を後回しにするべきではなかったな…」と気づくのでは、教科によっては大きく出遅れてしまうことになりかねません。

最後に、入試配点や時間配分を一覧にまとめたものを載せます。時間配分の比較を見て「ほぅ…」と何かお気づきになることがあるかもしれませんよ。

偏差値のみならず色々な情報・データをもとに第一志望校を決めていただければと思います。有益な情報は戦いには必要です。その情報と出会うには何気ない日々の「気づき」が大切、という思いをのせて…

「日日是学日!」(⇒ 日々、これ学び!)」