こんにちは。

受験Dr.算数科講師の千葉 誠と申します。

今回は算数の過程記述についてお話します。

塾のテストや模試で触れる機会はほぼないですが、中学入試では途中式や考え方を書かせる形式で問題が出されることがあります。

こういった過程記述形式の問題は、普段から途中式を書く習慣のない生徒にとって失点源になりやすいです。

過去問をチェックして、志望校が過程記述を求める学校の場合、今からでも途中式を書く習慣を身に着けておきましょう。

とは言っても、実際に過程記述がどんな形式で出されるのかよくわからない方も多いと思います。

今回は、過程記述形の問題を毎年出している昭和学院秀英中学校の最新2025年度第1回の問題を題材に、過程記述について説明していきます。

昭和学院秀英中学校の入試問題では、後半の大問で解答用紙に記述欄が用意された問題が出題されます。

そして解答用紙には、記述欄のある問題について「答えのみでもよいが、途中式によっては部分点を与えます」と明記されています。

計算ミス等で答えが誤っていた場合でも、途中式が得点になり得るということですね。

実際に問題を見てみましょう。

【問題】 昭和学院秀英中学校2025年度第1回入試問題より抜粋

水100gに対して、溶ける食塩の量には限りがあります。その量を36gとしたとき、次の各問いに答えなさい。

(1)食塩水の濃度(%)で最も高いものを求めなさい。ただし、小数点以下を切り捨てて整数で答えること。

(2)濃度がa%の食塩水Aと濃度がb%の食塩水Bを5:2で混ぜたところ、濃度が16%の食塩水ができました。ここで、a,bは0でない整数とします。

① aがbより大きいとき、考えられるa,bの組は何組ですか。

② bがaより大きいとき、考えられるa,bの組は何組ですか。

解説

(1)

この問題は答えのみ書く問題になっています。

問題文より、100gの水に36gの食塩を溶かした食塩水が濃度が最も高い食塩水なので、

100+36=136(g)・・・食塩水の重さ

36÷136×100=26.4……(%)

小数点以下を切り捨てるので、答え.26%

(2)

①

「a%の食塩水とb%の食塩水を5:2で混ぜると16%になる」という状態を平均の考え方で式に表すと、

(a×5+b×2)÷7=16

→ a×5+b×2=16×7

=112

(食塩水の混合を平均の考え方で解く方法については以前の記事で解説していますのでぜひご覧ください)

a×5+b×2=112

この式を満たす整数a,bの組を探していきます。

aが最も大きい場合を探すと、

112÷5=22・・・2 → 22×5+1×2=112 より、

(a,b)=(22,1) が見つかります。

2×5=5×2 より、aを2減らす代わりにbを5増やすことができるので、

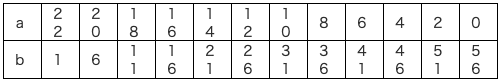

考えられる組み合わせを表に書いていくと、

このようになります。

この中で「aがbより大きい(a>b)」を満たす組み合わせは、

(a,b)=(22,1),(20,6),(18,11) → 答え.3組

②

同じく、a×5+b×2=112 を満たす整数a,bの組で、

「bがaより大きい(a<b)」を満たす組み合わせを求めますが、

ここで注意しなければならないのが、(1)の結果です。

では食塩水の濃度の最大値を26%と求めました。

a,bは食塩水の濃度の値なので、a,b≦26

つまり、a<b≦26を満たす組み合わせは、

(a,b)=(14,21),(12,26) → 答え.2組

記述欄の例

(2)

①

(a×5+b×2)÷7=16 → a×5+b×2=112

a>b なので、(a,b)=(22,1),(20,6),(18,11) → 3組

②

a×5+b×2=112

よりa<b≦26なので、(a,b)=(14,21),(12,26) → 2組

解説と比べて記述例の内容が少なく感じたかと思いますが、記述欄を書く上で大事なのは、

「必要な条件と事実だけを書く」ということです。

今回の問題では「食塩水の混合が平均を求める式で表せる理由」や「どのように組み合わせを調べるか」等を記述欄に書く必要はありません。

なんでもかんでも書こうとすると、間違ったことを書いてしまう可能性が増え、減点の原因を自ら作ることになってしまいます。

逆に、理由が書いていなくても、式が正しく、答えを出すために必要な式であれば部分点になり得ます。

過程記述問題に対しては、「必要最小限」の記述で部分点を狙っていきましょう。

今回は、算数の過程記述形式の問題への対応の仕方についてお話させていただきました。

受験生の学習の一助となれば幸いです。

それでは、失礼します。