皆さんこんにちは。

受験Dr.講師の勝山利信です。

今回のテーマは「計算のメモの省略はどこまで許される?」についてです。

『うちの子は計算ミスが多くて・・・』、『字が汚くて・・・』、『筆算をちゃんと書かなくて・・・』など、学習相談でよく話題になる内容です。きちんときれいに筆算やメモを書いて正しく計算できることが理想ですが、なかなかルール通りに書かない様子を見て、ご家庭でも親子の衝突の原因になってしまうこともしばしば。

どうすれば、このストレスを軽減して実際に正しく計算できるようになるのでしょうか?

大人と子供の目線の違い

同じ結果が得られるのであれば、かかる時間は短いに越したことはありません。

最終的に入試では、時間制限の中でいかに得点化できるかの競争になるので、1問あたりにかける時間は短くしていく必要があるのは当然です。

しかし、大人は既に学生を経験しているので、これから経験を積む子供たちとは目線が異なり、そのギャップが家庭内ではストレスになりやすいと言えます。

それでは、そのギャップを埋めていくためのステップを見ていきましょう。

行動の優先順位を認識する

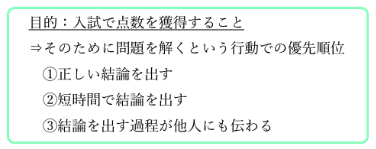

少し価値観にかかわることにもなりますが、ここでは入試で点数を獲得することを目的とする場合の話とします。この場合は、問題を解くという行動での優先順位は次のようになります。

特に、算数の入試において式や考え方を書く記述欄がある学校を受験する場合は、③まで満たした解き方ができるように入試までには仕上げる必要があります。しかし、ご家庭でお子さんの問題を解く様子を見ていると、はじめから③まで満たした解き方を求めてしまいがちです。

この優先順位を意識して、問題を解くときの様子を見てみると見え方と声のかけ方が変わってきます。

メモの省略 許すor許さない①

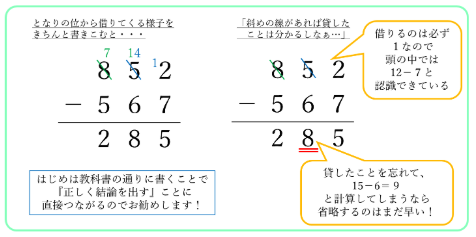

例えば、筆算で計算するときのことを考えてみます。

教科書で習うとおりに筆算することは『正しく結論を出す』ことに直接つながるので、練習し始めるときはできる限りそのまま書くことをお勧めします。しかし、練習を繰り返すうちにパターンがつかめたのであれば、少し省略して最低限のメモにすることは悪いことではありません。省略することが間違いにつながっているのであれば、なぜ書かなくてはならないのかをお子さんと一緒に確認してメモを省略せずに解きなおしましょう。

ここで注意したいのが「教科書通りに書かなきゃダメ!」と単純に否定してはいけないことです。

様々な生徒と一緒に学習していると分かるのですが、計算をしている十数秒の間に記憶しておける情報量には結構な個人差があります。その量が多いお子さんにいちいち細かいメモを取らせることはストレスになり、量が少ないお子さんがメモを書かずに計算ミスをするのは「悪気の無い手抜き」です。その子の現状の短期記憶の能力に合わせつつ、『正しい結論を出す』ことが最優先であることを意識させましょう。

メモの省略 許すor許さない②

中学受験算数では、状況整理を様々な形でメモをしながら考え、そのメモの取り方がそのまま解法になることがよくあります。

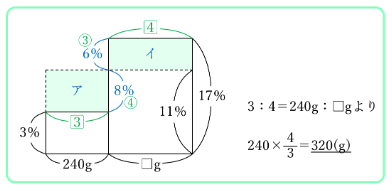

代表的なもののひとつとして、面積図やてんびん図を使って食塩水の濃さについて考える問題があります。

面積図を省略したものがてんびん図なので、今回は面積図でお話しますが、てんびん図を用いる際にも同じようなことが言えます。

<問題>

3%の食塩水240gと17%の食塩水を何gか混ぜたら、11%の食塩水になりました。

17%の食塩水を何g混ぜたか求めなさい。

この問題について条件を整理し、アとイの面積の等しさから比を用いてまとめて解くと次のようになります。

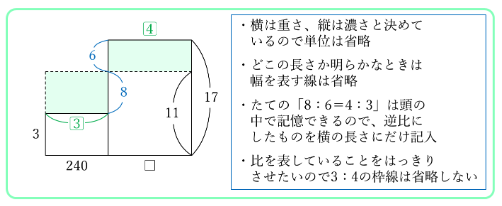

最終的な結論は変わりませんが、少し書き込みを省略してスッキリさせると次のようになります。

理由があって省略するかしないかの判断をしていますが、もし省略することがミスにつながっているのであれば、書き込みの省略をせずに図を使う練習を積む必要があるということです。

段階を踏んで得点力へ

最終的な理想形を意識して日々の学習に取り組んでいると思いますが、その形に至るまでの一歩を大きく設定してしまうとなかなか上手くいきません。一つ一つの要素の成長は小さくとも積み重なれば大きな力になります。入試までの残り期間にもよりますが、段階を踏んで着実に力をつけていきましょう。

目指せ計算処理力UP!

それでは、またお会いしましょう!